Les Enjeux - 9 - Soutenir la multimodalité et ses opérateurs

- K@rim

- Feb 26, 2018

- 5 min read

Synthèse

Le transport intermodal est fortement soutenu par le Grenelle de l’environnement et par l’Engagement national pour le fret ferroviaire. En effet, il représente le gisement le plus important de report modal avec, d’une part les conteneurs maritimes, le conditionnement désor- mais standard pour la grande importation, et d’autre part, avec la caisse mobile et la technique d’autoroutes ferroviaires pour le transport continental.

Tant sur le plan régional que national, le transport intermodal n’a pas bénéficié, comme pour nos voisins européens, du développement attendu. L’intermodalité fluviale sur la Seine affiche cependant des taux de progression à deux chiffres depuis une dizaine d’années.

De grands projets d’infrastructures fluviales vont redonner aux opérateurs les moyens leur permettant de se structurer sur des axes privilégiés : la vallée de la Seine et le Nord de l’Europe avec CSNE ; de grands pôles d’échange comme le futur port Seine-Métropole à Achères ; et les développements des ports de Bruyères-sur-Oise, Limay, Évry, Montereau.

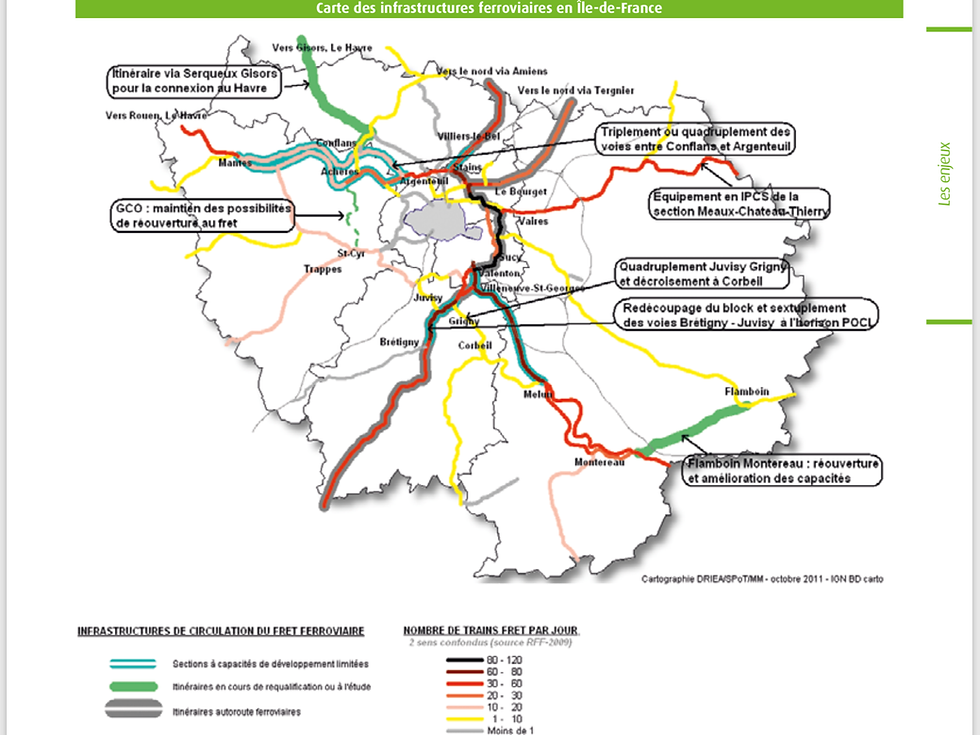

L’infrastructure ferroviaire doit, elle, entrer dans une phase de régénération organisationnelle profonde. D’abord, autour de projets d’amélioration de la gestion des terminaux existants, notamment Valenton et La Chapelle. Ensuite, s’adjoindre des capacités supplémentaires de transbordement sur de nouveaux sites pour accueillir le transport com- biné traditionnel en caisses mobiles, mais aussi les nouvelles offres intermodales que sont les trains d’autoroute ferroviaire et le fret aérien sur les lignes ferroviaires à grande vitesse.

#RoadToGreen #RoadToGreen1 / ROAD TO GREEN PARIS LES LILAS

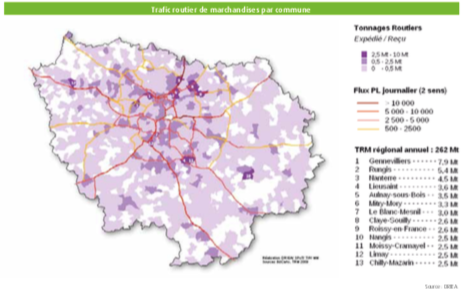

Les difficultés de circulation en île-de-France, la nécessité de diminuer les impacts du transport routier et en particulier des poids lourds conduisent à mener des réflexions sur les potentiels de report modal d’une partie des marchandises transportées par route, en réponse aux objectifs du Grenelle de l’environnement.

Les conditions de recours aux modes alternatifs à la route dépendent cependant de facteurs divers comme la localisation des points d’émission et de réception des marchandises, des types de produits à transporter, des possibilités de massification et de la perception par les utilisateurs de l’efficacité de l’offre ferroviaire ou fluviale.

La mise en place d’une offre multimodale doit donc se faire cependant de manière pragmatique et sans surenchère, dans la pertinence supposée d’un mode par rapport à un autre.

Le potentiel de report modal

Le Grenelle de l’environnement représente un nouveau départ pour le transport de marchandises. Les nouveaux objectifs fixés traduisent une volonté de promouvoir le transport ferroviaire, fluvial et maritime, en faisant progresser la part modale du non routier et du non aérien de 14 % à 25 % à l’horizon 2022. La croissance des modes les plus respectueux de l‘environnement devrait être assurée à 85 % par le ferroviaire et à 15 % par le fluvial.

Les marchandises qui se prêtent au report modal

La distance moyenne des transports routiers est à peine supérieure à 120 km en île-de-France, y compris les échanges avec les autres régions, distance faible pour un report massif sur d’autres modes que le routier. La dispersion des flux logistiques et la faible taille des lots sont des freins au développement du multimodal.

Néanmoins, certains secteurs d’activité peuvent plus facilement utiliser les modes alternatifs, comme ceux permettant la massification ou ceux qui utilisent des véhicules spécialisés (bennes, citernes, silos, porte-autos...) car ils admettent plus difficilement les frets de retour ou les parcours triangulaires, comme c’est le cas pour la logistique standard du trafic palettisé. Théoriquement, la quasi-impossibilité d’envisager un fret de retour pour un marché met le mode ferroviaire à égalité de compétitivité avec le mode routier, dès lors que la massi- fication est possible. Par ailleurs, de nouvelles filières s’ouvrent pour les modes alternatifs, dans le domaine de la logistique urbaine, sur le maillon situé entre les entrepôts de grande couronne et la zone dense de la région.

La mise en œuvre de la taxe PL en 2013 sera également une mesure favorable au report modal : elle pèsera sur les choix des chargeurs en imputant les coûts réels ou approchants du mode routier.

Le secteur des matériaux de construction reste la filière qui se prête complètement au transport par les modes alternatifs à la route. L’île-de-France consomme chaque année 30 millions de tonnes de granulats, dont 4 millions de tonnes de granulats recyclés, pour une production régionale de plus 15 millions de tonnes réparties sur 100 sites d’exploitation.

RoadToGreen a un champ d´action sur Paris Area, Les Lilas 93260, France

La mutation des sources d’approvisionnement vers l’éruptif et le calcaire au détriment de l’alluvionnaire extrait en île-de-France va accroître les distances de transport, les carrières étant situées aux confins du grand Bassin parisien. Le mode ferroviaire est alors particu- lièrement bien placé puisqu’il permet l’accès à ces sources réparties sur tout le territoire.

Sur le secteur des déchets, notamment les déchets du BTP, le mode ferroviaire et encore davantage le mode fluvial est bien adapté. Des barges de collecte peuvent être notamment positionnées le long des linéaires de ports urbains identifiés comme sites de collecte de déchets. Ces sites peuvent être à créer ex nihilo dans le cadre de grandes opérations. Là encore, l’action des prescripteurs publics doit aider au report modal.

Le secteur des véhicules automobiles voit son appareil productif de plus en plus éclaté sur tout le territoire européen et au niveau mondial, alors que la demande est appelée à perdurer globalement en île-de-France à 350 000 véhicules par an. Ces véhicules entreront davantage sur le marché français et francilien par les ports ou les frontières orientales de l’hexagone. L’allongement des distances de transport et la massification de ces transports, assortis de l’absence de possibilité de fret de retour, font de ce secteur une cible de choix pour le transport fluvial et ferroviaire.

Le secteur des céréales, avec une production autour de 3 M tonnes annuelles en île-de-France, est déjà fortement engagé vers les transports alternatifs, notamment le fluvial.

Les conteneurs maritimes, marché de loin le plus porteur et en développement constant, est un vecteur de transport de marchandises adapté aux modes ferroviaires et fluviaux. Les actions menées sur les axes Paris-Le Havre et Seine-Nord Europe devraient amplifier les fortes

augmentations de trafic déjà constatées. La possibilité de massification, là encore, et sans recours à une collecte capillaire routière puisque tous les flux partent d’un lieu unique sur le port, est un élément de compétitivité des modes alternatifs, dès lors que l’interface maritime/ modes terrestres est efficace. Le transport combiné rail-route devrait aussi se développer, soutenu par les politiques publiques au niveau européen et national.

Les véhicules routiers eux mêmes, avec l’autoroute ferroviaire qui permet de transporter des camions standards sur les très grandes distances, sans que ceux-ci ne doivent faire l’objet d’aménagements spéciaux.

Les marchandises destinées à la consommation en zone dense, entre l’entrepôt de grande couronne (ou d’un département limitrophe à la région) et le point d’éclatement en zone dense d’île-de-France, origine du maillon du « dernier km » vers le magasin de ville. Un exemple est donné depuis 2007 par l’organisation logistique de Monoprix, avec sa logistique ferroviaire d’approche sur la halle de Bercy depuis son entrepôt de Combs-la-Ville ; Franprix va étudier main- tenant le mode fluvial pour assurer l’approche de ses magasins de zone dense entre Bonneuil et le port parisien de la Bourdonnais.

Comments