Les Enjeux - 15 Poursuivre l’optimisation du mode routier #RoadToGreen1

- K@rim

- May 2, 2018

- 5 min read

Synthèse

Le Grenelle de l’environnement prévoit de faire passer la part du non routier et du non aérien de 14 % à 25 % d’ici 2022. Pour atteindre cet objectif ambitieux, des projets structurants sont d’ores et déjà mis en œuvre ou à l’étude.

Le réseau d’infrastructures fluviales et ferroviaires va se développer avec l’arrivée du canal Seine-Nord Europe et la mise au grand gabarit de la section de canal de Bray à Nogent-sur-Seine, et pour le fret ferroviaire l’amélioration de l’axe Haute-Normandie île-de-France ; des améliorations sont également à prévoir sur certaines radiales ferroviaires.

L’île-de-France doit également se doter de grandes infrastructures portuaires avec port Seine-Métropole et augmenter ses capacités de traitement sur les ports existants. La région doit également mettre en place les infrastructures de transbordement nécessaires à l’exploitation des autoroutes ferroviaires et du transport combiné.

En accompagnement de la mise en place de l’éco-taxe PL, les mesures de contrôle de son respect devront être mises en place pour en garantir l’efficacité.

Aux différentes échelles du territoire, les politiques publiques doivent également utiliser : les leviers de l’aménagement, en préservant et en créant les sites multimodaux, ceux des déplacements, en agissant sur les flux pour rendre effective cette politique de report modal. La force publique, en tant que donneur d’ordre et pour ses propres besoins, peut faire preuve d’exemplarité en ces domaines.

Le défi qui s’ouvre aux opérateurs multimodaux se situe sur certains secteurs bien ciblés comme les granulats, les déchets, les céréales et les véhicules automobiles, capables d’être massifiés ou encore les conteneurs, conditionnement propre à la multimodalité. Elle doit aussi s’attaquer à des segments de marché comme la logistique urbaine, dans le contexte propre à l’île-de-France de saturation du réseau routier et des nuisances environnementales de tous ordres qu’elle engendre en zone dense.

L’amélioration des caractéristiques des infrastructures et de leurs conditions d’exploitation, la mutation des opérateurs, tant ferroviaires que fluviaux, le développement d’une offre compétitive et de qualité, la recherche de services et de matériels innovants, les actions de sen- sibilisation des chargeurs et de soutien au report modal, sont autant d’autres opérations qui sont à promouvoir pour l’usage des modes alternatifs à la route.

Poursuivre l’optimisation du mode routier

90 % des tonnages déplacés en île-de-France passent par la route. Ce mode est le maillon nécessaire à toute chaîne de transport multi- modale car les « derniers kilomètres » sont presque toujours réalisés en mode routier. Les enjeux du transport de marchandises liés à la route sont donc essentiels à la fois en termes de développement durable et à la fois en termes de compétitivité.

Répondre aux besoins de mobilité

Assurant 305,1 Gt.km du transport intérieur de marchandises à l’échelle nationale en 2010, le mode routier reste le mode de trans- port prépondérant. Entre 2000 et 2010, le transport intérieur de marchandises par route a crû de +8 %. Parallèlement, sa part modale est passée de 80 % à plus de 88 % sur la même période.

Cette croissance conjuguée à l’augmentation générale de la mobilité en milliards de véhicules.km, tous véhicules confondus, la circulation routière a augmenté de +8,14 % entre 2000 et 2010 – induit des phénomènes de saturation et de congestion des réseaux routiers. Pour 2010, cette augmentation de la circulation routière concerne l’ensemble des types de véhicules : +0,9 % pour les véhicules particuliers, +3,4 % pour les véhicules utilitaires légers et +4,0 % pour les véhicules lourds (poids lourds, bus, cars).

Or à l’échelle française, le réseau francilien totalise 60 % de l’encom- brement routier national, et 68 % des encombrements franciliens se réalisent en dehors de Paris et du boulevard périphérique.

Cet usage important du réseau routier francilien s’explique par l’attractivité majeure de ce réseau qui assure des fonctions à la fois locales, régionales et nationales (réseau maillé et centralisé sur la région île-de-France). On y observe une mixité des trafics dans l’usage des voies (trafics locaux, régionaux et nationaux). Les déplacements de transit et d’échange sont essentiellement portés par le réseau de voiries rapides et autoroutières.

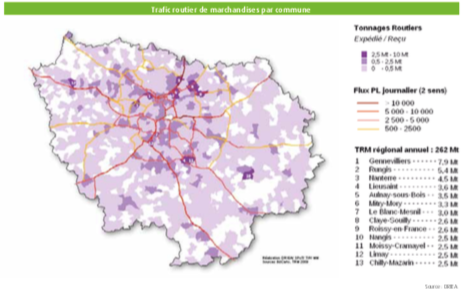

La répartition du trafic poids lourds (PL) sur le réseau souligne une concentration du trafic sur le secteur Nord-Est/Sud-Ouest de l’île-de- France au travers l’itinéraire A1, A86, A6 ou A10, ainsi qu’au niveau des tronçons d’accès à l’agglomération parisienne (boulevard périphé- rique Est). Ces itinéraires étant également parmi ceux d’île-de-France qui supportent le plus de trafic routier (tous véhicules confondus), l’enjeu de la régulation du trafic routier et de la congestion routière y revêt une importance particulière.

Cette congestion a un coût sensible pour l’activité économique, et notamment pour le transport de marchandises car, dans le schéma de production du juste à temps, le temps de trajet représente un élément essentiel de la compétitivité des entreprises. Maintenir un trafic fluide est donc un enjeu économique.

Poids du trafic poids lourds en Île-de-France (Road To Green Paris)

La part du trafic PL est estimée à environ 10 % du trafic (en véhicules/ jour) en moyenne journalière, avec une assez grande variation selon les axes, le trafic moyen journalier variant entre moins de 2 500 PL/jour et plus de 15 000 PL.

Ce trafic varie fortement selon les tranches horaires. Aux heures de pointe du soir ou du matin, le trafic PL est estimé à 5 % du trafic et aux heures creuses il est compris entre 15 % et 25 % (ces flux ne com- prennent pas les véhicules de transport de marchandises inférieurs à 3,5 tonnes).

L’impact sur les poids lourds du niveau de congestion des infrastructures en île-de-France se situe plus particulièrement à l’heure de pointe du matin, en raison de la superposition des trafics plus qu’en raison de leur propre part dans le trafic.

La prépondérance des flux internes à la région conduit à ce que les véhicules se déplacent en utilisant successivement tous les niveaux hiérarchiques du réseau routier. Il est donc nécessaire de proposer des solutions permettant d’optimiser les échanges internes à la région. Ce principe de déplacement nécessite un maillage dense et continu du réseau mais également une bonne articulation avec les réseaux primaires et secondaires. Un des enjeux majeurs de l’organisation du réseau routier francilien réside donc dans l’amélioration de l’articulation des différents niveaux de réseaux et leur optimisation.

Sur le réseau magistral

En raison du maillage important du réseau routier francilien, l’amélioration du niveau de service passe principalement par des mesures innovantes d’exploitation de trafic. L’un des enjeux de la gestion optimisée des flux de circulation est de rendre les réseaux routiers les plus performants possibles en améliorant la qualité de service sur les réseaux existants. Ces mesures contribuent également à diminuer le poids de la congestion, améliorer la qualité de l’air et renforcer la sécurité routière, tout en permettant d’assurer les fonctions pour lesquelles les infrastructures ont été réalisées.

Sur ce point, la politique développée par la Direction interdéparte- mentale des routes d’île-de-France sur son réseau s’articule autour de deux axes.

Le développement et la pérennisation de la gestion dynamique du trafic, les systèmes d’information des usagers (système SIRIUS ou SITADYN) permettent d’assurer une régulation régionale du trafic pour optimiser les flux, par la connaissance des conditions de circulation et la diffusion de conseils (panneaux à messages variables). Les évaluations de ces systèmes concluent à des gains pour les usagers de l’ordre de 20 % d’économie en temps passé dans les bouchons.

L’optimisation de l’usage du réseau magistral sur le réseau des voies rapides, les conditions de circulation (fluidité, sécurité) sont fortement dépendantes de l’importance et du rythme des flux supplémentaires entrants sur le réseau. La poursuite du développement du système de régulation d’accès sur les autoroutes, mais aussi sur d’autres mailles, permettra d’avoir une pertinence optimale du système. Les évalua- tions de ces systèmes montrent une diminution du temps passé, une augmentation des vitesses moyennes, et une amélioration sensible de la sécurité routière. Des systèmes innovants sont à mettre en place, que ce soit en matière de prise en compte du critère environnemental dans la gestion du trafic en temps réel, qu’en matière de partage de la route. Ces projets à l’étude permettent de renforcer l’offre de transport en commun (voies réservées aux bus ou taxis, covoiturage), et de développer une politique de partage multimodale de la voirie. Ils doivent néanmoins préserver l’offre globale équivalente de transport de l’infrastructure.

Comments