Les Enjeux - 4 - L’aménagement des zones logistiques #Environment Road to green

- K@rim

- Feb 16, 2018

- 4 min read

Le maintien et le développement de la logistique passent par :

– un immobilier hiérarchisé et innovant ; – une acceptabilité de cette activité par les élus et les riverains.

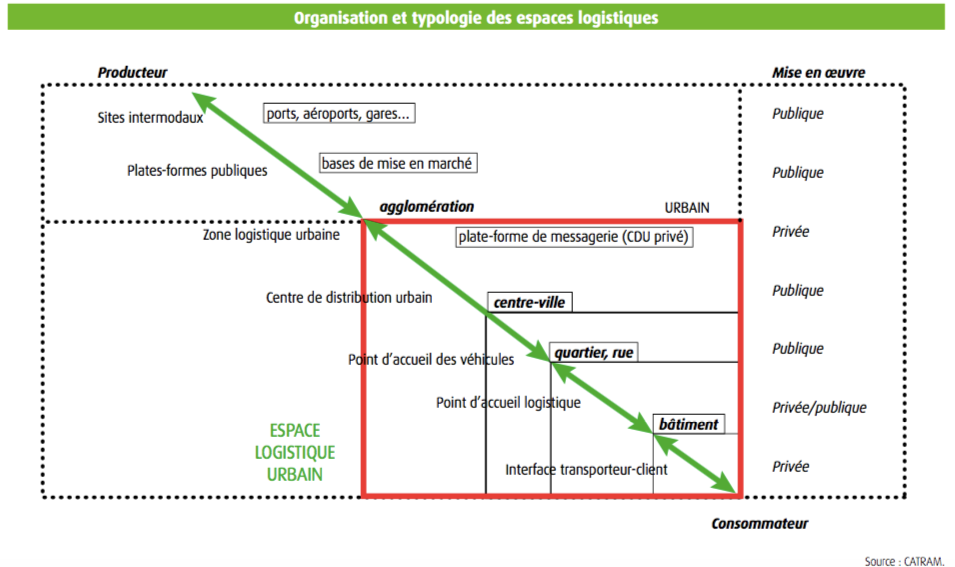

Typologie des espaces logistiques

Plusieurs types d’immobilier logistique peuvent être distingués. Leur morphologie et leur fonction diffèrent selon leur aire d’influence et leur place dans la chaîne de distribution.

Les plates-formes de mutualisation

Les grandes plates-formes logistiques de mutualisation, en périphérie des centres urbains denses, permettent de fournir des services communs qui seraient inaccessibles sur des sites isolés.

Ces services peuvent concerner la sécurité, les services aux transpor- teurs, les accès, les réseaux, la prise en compte de l’environnement.

Outre les services aux entreprises, cette mutualisation peut égale- ment prendre la forme d’un service de transport en commun pour les salariés (ramassage, navette, auto-partage, covoiturage...).

Dans les faits, ces plates-formes ne sont que rarement uniquement dédiées à la logistique. Cette mixité des activités est souvent mieux perçue chez les riverains et les élus. Elle est d’ailleurs préconisée pour la logistique urbaine puisque cette dernière nécessite de nombreux services. Par contre, elle doit être organisée de sorte à ne pas voir s’opposer les différents types de flux (exemple : flux de personnes et de fret).

Retour d'atelier

En matière de spécialisation des zones logistiques, la « plate- formisation » doit être encouragée. Pour autant, la mixité, c’est- à-dire la cohabitation de la logistique et d’autres activités, ne saurait être exclue en zone périphérique, et cette dernière est même à rechercher en zone centrale notamment pour mieux partager la charge foncière et densifier l’emploi. L'aspect "Green" est au coeur de cette réflexion.

Les ZLU (zones logistiques urbaines) : plate-forme logistique et porte d’entrée de l’agglomération

Ces espaces sont dédiés aux opérations de groupages/dégroupages. En raison de leur localisation, souvent en proximité de la zone dense, ils sont soumis à une forte pression foncière. L’éloignement de ces sites a pour conséquence de multiplier les mouvements de véhicules, d’augmenter le coût du transport et d’intensifier la pression sur l’environnement. Un maintien de l’activité en proche couronne permet une amélioration de l’organisation du transport par une réduction des temps, une meilleure adaptation du matériel et des synergies entre opérateurs renforcées.

Les CDU (centres de distribution urbaine) : espaces logistiques de zone dense et bases avancées des marchandises pour la zone dense de l’agglomération

La concentration des sociétés de desserte permet d’optimiser les besoins de la ville en orientant les marchandises vers une plate-forme qui prend en charge le parcours final. Cette rationalisation des parcours (livraison et enlèvement) permet de lutter contre la congestion des centres urbains mais avec un certain coût dû à une rupture de charge supplémentaire. Sur Paris, c’est par exemple le type d’organisation utilisé par Monoprix avec le centre de transfert de la halle Gabriel Lamé.

Pour la logistique du dernier kilomètre, il faut nécessairement partir d’un site logistique où la marchandise aura été préalablement acheminée. Aujourd’hui, il existe peu de centres de distribution urbaine (CDU) en zone dense et donc le dernier kilomètre se fait en réalité depuis des sites logistiques plus grands et plus éloignés. Cela a pour conséquence d’augmenter les distances parcourues par les véhicules de transport.

On observe une raréfaction des petits commerces indépen- dants, ainsi qu’à une baisse d’attractivité des hypermarchés de périphérie. Dans le même temps, la grande distribution réinvestit les centres-villes avec de petites surfaces, et le commerce électronique ainsi que les livraisons à domicile explosent. Ces mutations de la consommation doivent s’accompagner par une évolution de la prise en compte des besoins logistiques dans l’aménagement urbain.

Les PAV (points d’accueil des véhicules) : point de proximité à l’échelle des quartiers permettant d’irriguer les rues

Ces PAV correspondent à l’évolution des modes de consommation (e-commerce avec livraisons rapides en 24 heures ou 48 heures) et drainent de très grandes quantités de marchandises mais en petits volumes et grandes fréquences. À l’échelle du quartier, des places réservées (dimensionnées pour 4 à 5 utilitaires) et sécurisées peuvent être mises à disposition des transporteurs pour desservir une zone de 100 mètres de rayon.

Ce système cible les marchandises de faible volume et permet une ouverture aux heures de congestion (contrairement à la livraison stan- dard). C’est par exemple, l’ELP (espaces de livraison de proximité) de Bordeaux et la base logistique pour le marché aux puces de Saint-Ouen (étude de faisabilité).

Les PAM (points d’accueil des marchandises) : point de proximité à l’échelle des quartiers permettant d’irriguer les rues

Le parcours de réception est effectué directement par le destinataire (client) ou par un transporteur dans un local de réception pour le compte d’un tiers. Ce sont par exemple les Relais Kyala et la Petite Reine.

Retour d'atelier

Les gares du futur métro Grand Paris Express seront des espaces d’accueil des voyageurs mais aussi des espaces de services, où des points d’accueil des marchandises pourraient être développés. Road To Green travaille en collaboration de la Mairie de Paris, et la région Est-Ensemble du département Seine Saint Denis afin d'anticiper les besoins de demain.

#FuturIsNow (le futur c'est maintenant )

N'hésitez pas à me contacter pour plus information sur ce sujet,

Karim BARAH

+33658908522

Comments