Les Enjeux - 2 - Anticiper l’évolution des besoins en logistique #Environment Road to green

- K@rim

- Feb 15, 2018

- 8 min read

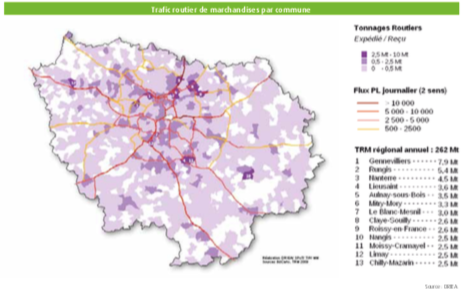

La région île-de-France est soumise depuis 30 ans aux mutations de l’armature logistique qui se traduisent par le desserrement global de la localisation des sites récents et par la disparition et l’obsolescence croissante des sites plus anciens mais plus proches de la demande.

L’augmentation des distances de transport, et donc des coûts logis- tiques, l’accroissement des nuisances et des impacts environnementaux, l’usage accru des infrastructures routières sont les corollaires de cette évolution.

Le développement de la logistique doit aussi répondre aux impératifs de contrôle de la consommation foncière, notamment des emprises agricoles et naturelles, et de maîtrise de l’étalement urbain.

Anticiper et accompagner le développement de cette activité constitue ainsi une nécessité dans le cadre de la mise en œuvre d’une politique de développement durable au niveau régional.

La dynamique de l’implantation logistique

Les principales tendances du secteur

Activité de services, la logistique a particulièrement évolué aux cours des dernières années, en fonction des modifications des systèmes productifs, des modes de consommation et des progrès technologiques.

Sur les 30 dernières années, cette activité a été marquée par les tendances suivantes : – l’externalisation croissante des prestations logistiques et de transport ;

– la mise en place d’un marché de l’immobilier logistique (l’investissement en logistique représente 5 % en France du volume investi en immobilier d’entreprise) ; – une demande régulière en surfaces d’entreposage (en île-de-France, les surfaces cumulées construites entre 1975 et 2010 s’élèvent à 23 millions de m2) ; – une augmentation de la taille des entrepôts (en 2010, les transactions des entrepôts de plus de 10 000 m2 ont cru de 40 %) ;

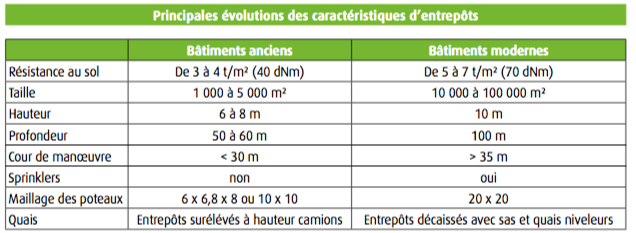

– un renforcement des normes sur les bâtiments. Sur le plan de l’immobilier logistique, ces évolutions ont conduit à la recherche d’une localisation optimale des entrepôts par rapport aux flux, à une standardisation de l’offre, au renouvellement du parc par la création de nouveaux entrepôts. Les actifs les plus demandés sont les constructions récentes (inférieures à 5 ans), idéalement situées et occupées par un locataire de référence. Aussi, le renouvellement et l’extension du parc se font en privilégiant les zones près des centres de consommation et de production puis des infrastructures. Ce renouvellement du parc, principalement par extension, conduit à une relative obsolescence du parc d’entrepôts anciens dans certains secteurs.

Au niveau national, on estime qu’environ 9 % des surfaces logistiques supérieures à 5 000 m2 sont obsolètes soit l’équivalent de 3 millions de m2. Les principales sources de cette obsolescence sont liées à la pérennisation des autorisations d’exploiter, aux évolutions des pratiques mais aussi à la pression des autres activités qu’engendre la croissance urbaine.

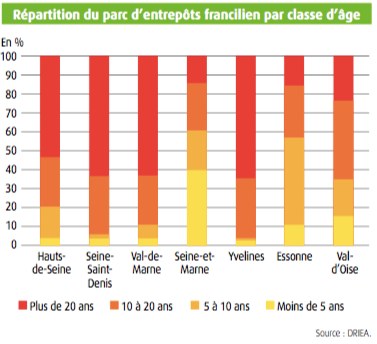

Pour la région île-de-France, la répartition du parc d’entrepôts par classe d’âge met en évidence que le risque d’obsolescence des entre- pôts est principalement situé en Seine-Saint-Denis, dans les Yvelines et dans le Val-de-Marne.

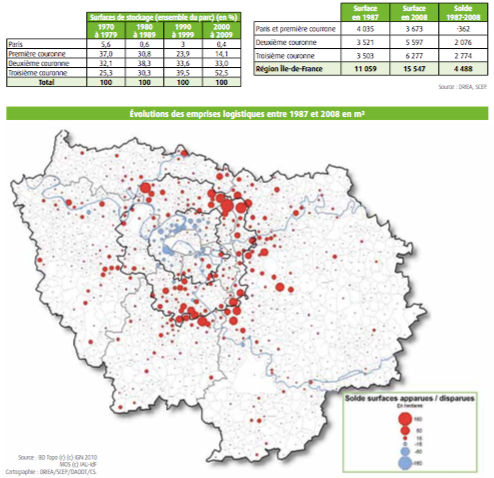

Les évolutions spatiales de la logistique francilienne, basée sur une approche par couronne, montrent : – une hausse de 40 % des surfaces logistiques sur la période 1987-2008 ;

– une inversion de tendances entre la première couronne et la troisième couronne sur les périodes 1970-1980 et 2000-2010 au bénéfice de la troisième couronne (doublement de la part de troisième couronne) ;

– une stabilité de la construction en deuxième couronne aux alentours des 30 % ;

– un développement des bases et plates-formes logistiques, accentué par la polarisation des entrepôts ; – une réduction de l’offre en m2 d’entrepôts en petite couronne (les surfaces logistiques « disparues » sont quasi exclusivement situées en première couronne) ;

– près des deux tiers des surface créées se fait par consommation d’espaces naturels ou agricoles.

Au cours des 20 dernières années, la mutation du parc d’entrepôts a été très importante. La tendance a clairement été orientée vers les entrepôts neufs de grande surface (35 % des entrepôts de plus de 20 000 m2 datent de moins de 5 ans) au détriment d’une vétusté croissante des entrepôts de surface plus réduite (le parc de moins de 5 000 m2 se compose à 40 % d’entrepôts de plus de 20 ans). Cette mutation des besoins en entrepôts s’est accompagnée d’un éloigne- ment des surfaces logistiques, ce qui n’est pas sans conséquences sur l’impact environnemental généré par ces activités (allongement des distances de transport) mais également en termes de consommation d’espaces.

Au vu de ces éléments, il est probable que dans les prochaines années, la part de Paris et de la petite couronne continue à décroître. Dès lors la pression sur la grande couronne devrait s’accroître. Et si les capacités d’accueil s’y avèrent insuffisantes, le développement de la logistique devrait se faire en périphérie dans les départements limi- trophes de l’île-de-France.

Ces phénomènes d’éloignement et d’accroissement des surfaces peuvent être illustrés par l’exemple de l’activité de messagerie.

Aussi en tenant compte de l’évolution de la demande en m2 d’entrepôts en île-de-France, des perspectives de croissance et de développement du marché de l’entrepôt ont été élaborées selon deux scénarios.

• L’hypothèse de construction « au fil de l’eau » se base sur une surface de construction de 580 000 m2/an jusqu’en 2025 [chiffre inférieur à la moyenne des 30 dernières années (650 000 m2) mais fortement supérieure à celle des 3 dernières années (400 000 m2), ces années ayant été fortement marquées par la conjoncture de crise économique]. Cette hypothèse tient compte notamment des processus de renouvellement du parc d’entrepôts et de la poursuite de l’exter- nalisation des activités logistiques dans l’industrie et le commerce. Le foncier brut consommé serait donc, fonction des hypothèses de base, de 180 à 215 ha/an.

• L’hypothèse « volontariste » se base, contrairement au premier scénario, sur un changement de modèle de croissance du schéma logistique. Cette variante se base sur une volonté/intervention politique forte envers un rééquilibrage centre/périphérie, une décélération du renouvellement (notamment en première et deuxième couronne) et une densification en zone centrale. Il en résulterait au final une économie de foncier essentiellement en grande couronne, et une économie générale au niveau régional comprise entre 60 et 75 hectares par an.

Parallèlement, compte tenu de la croissance importante du parc logistique au cours de ces 30 dernières années, la taille du parc ancien va fortement augmenter et le besoin de remplacement du parc désaffecté ou détruit croîtra également fortement (6 millions de m2 d’entrepôts de plus de 20 ans en 2008, 18 millions en 2030). Un exercice prospectif permettrait d’apprécier la capacité d’accueil de la grande couronne, soit sur les pôles existants, soit sur des pôles à développer.

La prise en compte des principes de développement durable devrait conduire à freiner l’éloignement de la logistique en favorisant son maintien en petite couronne et en organisant en grande couronne son développement autour d’un nombre limité de pôles existants ou à créer. Conjointement les différentes fonctions logistiques assurées par l’île-de-France doivent être, dans la mesure du possible, regroupées sur des localisations géographiques adaptées à leurs besoins. Pour ce faire, une approche spatiale centre/périphérie et par couronne doit être privilégiée.

Les besoins en surfaces

La moyenne annuelle des mises en chantier s’établit à 634 000 m2. Les écarts à cette moyenne sur les trois périodes 1976-1986, 1987-1997, 1998-2007 restent inférieurs à 15 %. Aussi la croissance en m2 d’entrepôts reste relativement stable sur une longue période.

La nécessité d’organiser le renouvellement logistique

La préservation des emprises foncières et des sites logistiques existants

À l’échelle des agglomérations, il est nécessaire, pour éviter l’allongement des transports et l’augmentation des nuisances liées, de disposer d’un immobilier logistique de proximité et innovant, à même de participer à l’optimisation du fonctionnement de la ville.

Force est de constater que la préservation des sites logistiques existants et le développement d’une logistique urbaine de proximité sont souvent limités par :

– le portage de projet, car les coûts d’investissement pour la création d’une plate-forme et ses infrastructures sont bien souvent trop impor- tants pour le seul acteur privé, d’autant plus si le site doit faire l’objet de travaux de dépollution préalables ; – la faible valorisation foncière des surfaces logistiques face aux projets immobiliers de logements ou de bureaux ; – le peu de prise en compte de l’activité logistique dans les documents d’urbanisme ; – les contraintes de la réglementation, qui sont parfois sources d’aug- mentation des coûts de la construction ou du fonctionnement et même des freins à l’obtention de certaines autorisations (incompa- tibilité réglementation ICPE et ERP par exemple) ;

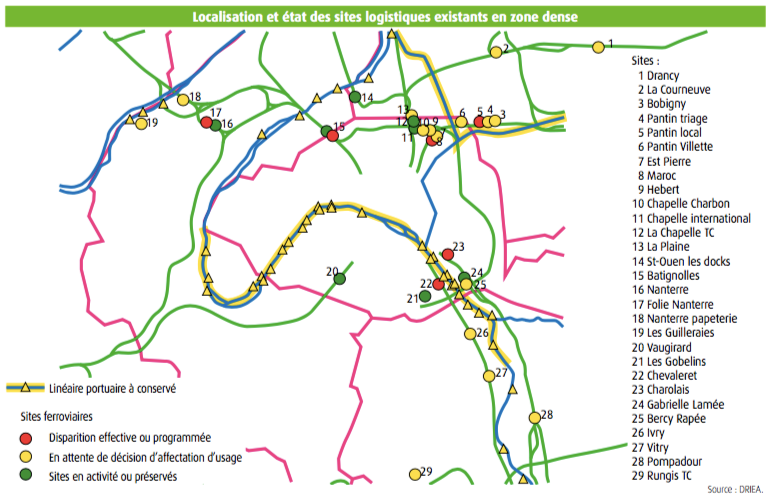

– la méconnaissance ou la sous-estimation de la logistique urbaine par les élus et les riverains. La carte ci-dessous sur Paris et la petite couronne, met en perspective depuis l’année de référence 2000, les sites multimodaux préservés de ceux qui ont un avenir incertain ou dont le potentiel logistique est condamné. Il en ressort que seulement 6 sont actuellement préservés : il y a une urgence à intervenir.

L’identification des sites est l’élément central d’un programme de préservation : leurs caractéristiques intrinsèques (situation, configuration et installation, insertion urbaine) doivent être analysées, ainsi que leur adéquation à la demande. Des études de mutabilité doivent être engagées sur les terrains susceptibles d’accueillir de la logistique.

La présence de modes alternatifs est une option souhaitable mais elle ne détermine pas l’intérêt de préserver un site logistique. Le carac- tère multimodal ne doit en effet pas être le seul critère de sélection puisque, même si les modes ferroviaires ou fluviaux devraient croître à l’avenir, le mode routier restera le mode de transport privilégié. Il est nécessaire de disposer, y compris en zone dense, de sites logistiques route/route.

Pour la préservation de sites en zone dense et le développement d’une nouvelle logistique de proximité, de nouveaux modèles écono- miques sont aussi à développer, basés sur le portage conjoint des pro- jets par le public et le privé et une conception logistique innovante (verticalité, mixité notamment).

Par ailleurs, des actions de pédagogie doivent être engagées auprès des élus et des populations afin de mieux faire partager les enjeux et les bénéfices de la logistique urbaine, pour venir contrebalancer la perception souvent négative de cette activité appréhendée au travers des nuisances générées.

L’aménagement des zones logistiques

Le maintien et le développement de la logistique passent par : – un immobilier hiérarchisé et innovant ; – une acceptabilité de cette activité par les élus et les riverains.

Typologie des espaces logistiques

Plusieurs types d’immobilier logistique peuvent être distingués. Leur morphologie et leur fonction diffèrent selon leur aire d’influence et leur place dans la chaîne de distribution.

Les plates-formes de mutualisation

Les grandes plates-formes logistiques de mutualisation, en périphérie des centres urbains denses, permettent de fournir des services communs qui seraient inaccessibles sur des sites isolés.

Ces services peuvent concerner la sécurité, les services aux transpor- teurs, les accès, les réseaux, la prise en compte de l’environnement.

Outre les services aux entreprises, cette mutualisation peut égale- ment prendre la forme d’un service de transport en commun pour les salariés (ramassage, navette, auto-partage, covoiturage...).

Dans les faits, ces plates-formes ne sont que rarement uniquement dédiées à la logistique. Cette mixité des activités est souvent mieux perçue chez les riverains et les élus. Elle est d’ailleurs préconisée pour la logistique urbaine puisque cette dernière nécessite de nombreux services. Par contre, elle doit être organisée de sorte à ne pas voir s’opposer les différents types de flux (exemple : flux de personnes et de fret).

Les ZLU (zones logistiques urbaines) : plate-forme logistique et porte d’entrée de l’agglomération

Ces espaces sont dédiés aux opérations de groupages/dégroupages. En raison de leur localisation, souvent en proximité de la zone dense, ils sont soumis à une forte pression foncière. L’éloignement de ces sites a pour conséquence de multiplier les mouvements de véhicules, d’augmenter le coût du transport et d’intensifier la pression sur l’environnement. Un maintien de l’activité en proche couronne permet une amélioration de l’organisation du transport par une réduction des temps, une meilleure adaptation du matériel et des synergies entre opérateurs renforcées.

Les CDU (centres de distribution urbaine) : espaces logistiques de zone dense et bases avancées des marchandises pour la zone dense de l’agglomération

La concentration des sociétés de desserte permet d’optimiser les besoins de la ville en orientant les marchandises vers une plate-forme qui prend en charge le parcours final. Cette rationalisation des parcours (livraison et enlèvement) permet de lutter contre la congestion des centres urbains mais avec un certain coût dû à une rupture de charge supplémentaire. Sur Paris, c’est par exemple le type d’organisation utilisé par Monoprix avec le centre de transfert de la halle Gabriel Lamé.

Road to Green a toujours construit sa stratégie en tenons comptes des éléments ci-dessus.

Comments