Les enjeux - 1 - Prendre en compte l’ensemble des fonctions logistiques de la région #RoadToGreen

- K@rim

- Feb 13, 2018

- 8 min read

À la suite des ateliers, de grands enjeux pour la région Île-de-France ont été identifiés. Ils correspondent aux préoccupations partagées par l’ensemble des participants à la démarche. Ils recouvrent la prise en charge de problèmes qui peuvent être limités à un territoire ou un mode mais qui sont récurrents et ont des répercussions à l’échelle régionale. Les cinq enjeux sont les suivants :

• prendre en compte l’ensemble des fonctions logistiques de la région ;

• anticiper l’évolution des besoins en logistique ; • créer un réseau intermodal ; • soutenir la multimodalité et ses opérateurs ;

• poursuivre l’optimisation du mode routier.

1 Prendre en compte l’ensemble des fonctions logistiques de la région

L’armature logistique régionale doit proposer un dispositif spatial équilibré en fonction des besoins, avec des équipements en adéquation avec la demande francilienne et même nationale. La globalisation et la mondialisation croissante des échanges renforcent la dimension géographique de l’implantation logistique, l’île-de-France constituant un hub à l’échelle nationale. Pour satisfaire la demande régionale et locale, il importe de maintenir une proximité entre les zones fret et les destinations.

Le positionnement logistique de la région - Paris 75 - Grand Paris 2025

La logistique francilienne : un rôle spécifique à l’échelle nationale

Première région économique française et européenne, l’île-de-France est aussi la première concentration logistique et de transport au niveau national. Ce système logistique puissant, étendu et complexe, articule des vocations logistiques locales et régionales et des vocations logis- tiques nationales et européennes, voire mondiales.

Selon une analyse multicritères menée dans le cadre d’un travail du pôle interministériel de prospective et d’anticipation des mutations économiques, la région île-de-France arrive en tête des autres régions françaises pour son poids logistique.

Le rayonnement métropolitain de la région déborde très largement sur le territoire des régions voisines : Haute-Normandie et une partie de la Basse-Normandie, Nord de la région Centre, Sud de la Picardie (Oise). Cet ensemble associe un poids démographique important (environ 15 millions d’habitants) et un potentiel économique élévé à la fois sur le plan industriel et commercial. Grâce aux ports normands, à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle CDG et bientôt le canal Seine-Nord Europe, ce territoire est particulièrement ouvert sur le monde. Tout cela lui confère une fonction et un poids spécifique à l’échelle nationale.

L’île-de-France concentre environ 20 % des surfaces d’entrepôts en France, cette proportion passe à 44 % si l’on considère le Bassin parisien. Ce rôle de porte d’entrée est d’ailleurs renforcé par le maillage des différents réseaux d’infrastructures de la région.

Par ailleurs, le secteur transport et logistique totalise environ 10 % d’emplois régionaux. Ce volume est toutefois sous-estimé car il ne prend pas en compte les emplois logistiques, lorsque cette activité n’est pas externalisée.

La répartition des emplois selon leur qualification, dans les différents secteurs de la logistique en île-de-France, souligne une part à peu près égale entre les professions intermédiaires/cadres et les employés/ ouvriers (45 %/55 %). Cette qualification des emplois logistiques franciliens se justifie en partie par un poids plus important de ces emplois dans le secteur du commerce de gros (72 % des emplois logistiques).

Les caractéristiques du parc logistique francilien

Avec 18 millions de m2 estimés en 2009, le parc d’entrepôts franci- lien se caractérise par :

une forte polarisation : sur les 1 281 communes que compte la région, environ la moitié d’entre elles accueilllent des surfaces logis- tiques mais 60 % du parc, soit 10,8 millions de m2, est centré sur 57 communes et plus de 20 % du parc est concentré sur 10 communes ;

83 % du parc francilien est constitué d’entrepôts de plus de 5 000 m2 ;

un parc récent (40 % des entrepôts ont moins de 10 ans) ;

une concentration d’entrepôts dans la grande couronne (68 % des surfaces d’entrepôts) ;

une proportion de petits entrepôts légèrement plus importante sur Paris et la petite couronne qu’en grande couronne (18,7 % contre 15,5 %) ;

des entrepôts localisés sur un large arc Est de la région (86 % des surfaces construites sont situées dans les départements de Seine- Saint-Denis, du Val-de-Marne, de Seine-et-Marne, d’Essonne et du Val-d’Oise).

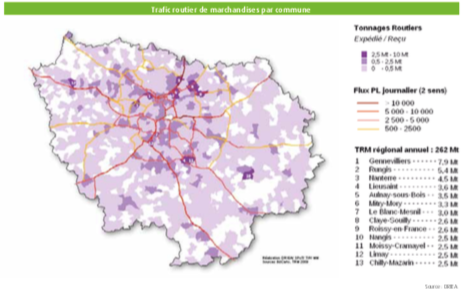

Cette localisation autour d’un « croissant Est » s’explique par : – la géographie des flux franciliens qui correspond aux principales liaisons que la région entretient avec les territoires extérieurs : avec le Nord de la France et de l’Europe, selon un axe Nord-Est (en particulier pour les biens intermédiaires et d’équipement), avec le Sud et le Sud- Est de la France, ainsi qu’avec l’Ouest et le Sud-Ouest (en particulier pour les biens de consommation). La logique est globalement Nord-Sud, mais avec un axe plutôt décalé vers l’Est de la région ; – la structure du réseau autoroutier et du réseau ferroviaire qui ramène la quasi-totalité des trafics vers la moitié Est de l’île-de-France et sur les différentes radiales. La Francilienne, qui est un axe puissant de structuration de la logistique régionale, est depuis longtemps achevée à l’Est et au Sud, en cours d’achèvement au Nord et inachevée à l’Ouest.

Une activité polarisée regroupant plusieurs types d’activités

Au niveau régional, deux principaux types de zones logistiques peuvent être distingués :

– les zones logistiques d’échelle globale et stratégique, qui sont des sites d’intégration de l’île-de-France dans les réseaux mondiaux ;

– les zones d’échelle locale, assurant une activité logistique endogène, qui sont des sites où le maintien de la logistique n’est pas garanti ou

des sites où le développement de la logistique est plus diffus.

Les zones logistiques d’échelle globale et stratégique

Ces zones dépendent des flux longue distance européens ou mon- diaux. Une partie d’entre eux est destinée à la région francilienne, l’autre partie étant redistribuée vers les autres régions françaises ou européennes. Ce sont des sites de concentration d’activités logistiques importants, jouant un rôle d’interface entre la région et les réseaux internationaux, mais aussi parfois des sites très spécialisés (expres- sistes, par exemple). Ces zones sont les lieux privilégiés d’innovation logistique et de création de valeur ajoutée : leur dynamisme et leur niveau d’équipements sont essentiels pour l’attractivité de la région vis-à-vis de nouveaux investissements logistiques de haut niveau.

Elles accueillent des flux massifiés et de longue distance adaptés pour du transport par des modes alternatifs à la route.

Les zones à vocation locale

Elles assurent des fonctions de desserte locale des entreprises et des commerces. Il s’agit de sites d’intérêt régional pour la plupart, même si ponctuellement elles accueillent également des opérateurs et des flux internationaux. Elles englobent des problématiques très diverses telles que la distribution urbaine avec de très petits lots mais aussi des brouettages, des livraisons de pondéreux. Un potentiel important d’amélioration est identifié sur l’organisation des chaînes ainsi que le report modal, notamment pour les produits pondéreux (produits du BTP, déchets).

Ces sites indispensables au bon fonctionnement économique de la région, font souvent, en raison de leur localisation en tissu urbain dense et de leur « ancienneté », l’objet de pressions foncières impor- tantes. Ainsi, il y a un fort enjeu de préservation mais aussi de densi- fication et de renouvellement de ces sites.

Néanmoins, ce « découpage » par fonction logistique ne coïncide pas avec une séparation spatiale stricte : les fonctions des sites d’en- treposage et les flux se recouvrent.

Des sites liés à l’approvisionnement de la région peuvent être situés en périphérie, tandis qu’à l’inverse, des sites dédiés à la distribution nationale seront localisés près de l’A86. Cependant, de manière schématique, la région île-de-France peut être segmentée en huit grands territoires logistiques, dont la majorité est située dans la moitié Est de la région. Ces huit territoires accueillent 77 % du parc d’entrepôts de la région soit 13,25 millions de m2. Quatre territoires sont prédominants et représentent 63 % du parc francilien : Roissy, Sénart Centre-Essonne, Seine Amont-Nord Essonne et Plaine de France-Gennevilliers.

• Plaine de France-Gennevilliers : ancienne porte d’entrée Nord, ce secteur est sans doute le plus ancien territoire logistique de la région. Il a une forte vocation industrielle et il est favorisé par la présence d’infrastructures de transport (Seine, lignes ferroviaires de l’Est et du Nord, autoroute A1). Mais il est actuellement en déclin et en forte res- tructuration, les activités tertiaires remplaçant les anciennes activités logistiques, notamment sur la Plaine-Saint-Denis. Il n’en reste pas moins un territoire logistique actif (Gennevilliers, Pantin, La Courneuve, Plaine-Saint-Denis...).

• Roissy : territoire logistique plus récent, ce secteur est fortement structuré par l’autoroute A1, le long de laquelle se sont implantées de nombreuses activités logistiques et de transports (messagerie par exemple) et par l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle, première plate-forme aéroportuaire d’Europe continentale (2,2 millions de tonnes de fret aérien ont été traitées en 2010). Ce dernier a engendré le développement d’un système logistique particulièrement actif et dense, regroupant pour ces seuls échanges de l’ordre de 15 000 emplois.

• Marne-la-Vallée : ce secteur doit son développement à sa loca- lisation à l’intersection de l’autoroute A4 et de la Francilienne et à son statut de ville nouvelle, qui lui a permis d’accueillir depuis les années 70, un grand nombre de plates-formes logistiques de tous types (industrielles, de distribution, de services).

• Seine-amont Nord-Essonne : c’est le secteur symétrique de Plaine de France-Gennevilliers au Sud. Il accueille des fonctions logistiques de consommation (logistique de distribution) et en particulier des produits agroalimentaires. Cette fonction, favorisée par la conjonction de nom- breuses infrastructures de transport (la Seine, lignes ferroviaires, auto- routes et l’aéroport d’Orly) et par le développement de services inter et multimodaux (chantiers de transport combinés). Le principal pôle logistique, présent depuis la fin des années 60, est le MIN de Rungis, qui constitue une des principales concentrations logistiques franci- liennes et qui, en plus de sa fonction d’approvisionnement en produits alimentaires, joue un rôle considérable dans la distribution nationale.

• Cergy : c’est un pôle plus particulièrement spécialisé dans le com- merce de gros des biens de consommation non alimentaire. Il a pour vocation de distribuer des biens de nature diverse sur le marché francilien à destination des entreprises (commerce BtoB), au travers d’un processus de groupage (approvisionnement massif de produits homogènes auprès d’industriels) – dégroupage (livraison de produits diversifiés aux clients) des marchandises, identique aux processus logistiques des autres activités. Sa localisation aux portes Nord de l’île-de-France, c’est-à-dire proche du marché de consommation, et au débouché de grandes régions productrices de biens industriels, en fait un territoire privilégié d’implantation du commerce de gros.

• Sénart Centre-Essonne : situé en grande couronne, c’est un terri- toire logistique récent, qui a connu son essor avec l’explosion de la logistique de la grande distribution et le bouclage de la francilienne. C’est le territoire type des grandes plates-formes logistiques qui se sont implantées sur le Sud-Est francilien, au débouché des axes desservant la majeure partie du territoire national et le Sud de l’Europe. Les grandes radiales A10, A6, A5 et surtout la Francilienne sont les supports de ce territoire logistique majeur et récent. La disponibilité de terrains dans les villes nouvelles d’Évry et surtout de Sénart, ainsi que sur des grandes zones d’activités (Brétigny...), ont favorisé cet essor.

• La ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et le secteur de Trappes : ce secteur accueille des activités logistiques assez diversifiées, mais souvent liées à l’activité industrielle locale.

• Le secteur de Mantes-la-Jolie : ce secteur bénéficie de la conjonc- tion de la vallée de la Seine (axe fluvial avec le port de Limay, ferro- viaire et autoroutier), de la liaison naturelle avec les ports de la Basse-Seine et de l’existence d’un tissu industriel puissant, notamment automobile.

Synthèse

Avec plus de 40 % des surfaces d’entrepôts construits à l’échelle nationale, la région île-de-France joue un rôle spécifique dans le système logistique national voire européen. L’activité logistique de la région doit répondre à ses besoins d’activités logistiques endogènes et exogènes (autour de Roissy notamment). Road to Green est positionné à moins de 20 km de cette zone par l'autoroute A3. Karim BARAH réponds à toute les demandes urgentes au +33658908522.

À l’échelle régionale, la localisation des entrepôts est fortement polarisée (10 communes concentrent plus de 20 % des surfaces d’entrepôts) et est structurée autour des axes routiers (polarisation des entrepôts en grappe le long des radiales et de la Francilienne). Une relative spécialisation des zones logistiques selon leur vocation s’est mise en place (logistique à caractère dominante régionale, nationale ou internationale).

Trois principaux enjeux découlent de ces spécificités : – l’adéquation des équipements vis-à-vis de la demande francilienne. Une partie des surfaces logistiques étant destinée aux besoins régionaux, il convient de maintenir une proximité entre les zones de traitement du fret et les zones de consommation. Plus ponctuel- lement, il convient de ne pas accentuer la concentration des surfaces sur les zones logistiques historiques, au risque de renforcer les inégalités

urbaines et la perception négative des zones ; – le renforcement du rôle de la région île-de-France parmi les régions

logistiques majeures à l’échelle européenne ; – la structuration du développement logistique par fonction et par ter-

ritoire en ayant une approche hiérarchisée.

Comments